あすなろ195 カタツムリの触角

2018年2月9日投稿

2018.01号

中学受験対策として、

六年生に理科の総復習をしていたときのことです。

小学三年生の理科では、

昆虫の特徴として

「頭・胸・腹に分かれている」

などを習うわけですが、

教科書には昆虫以外の虫として、

クモとダンゴムシの図が入っています。

こういうときに私は、

つい余計な情報を付け足しちゃったりするわけですね。

『ダンゴムシは関節が切り替わっているところが

胸と腹の境目』

『ダイオウグソクムシとダンゴムシは同じ仲間』

『クモの最大の特徴は触覚がないこと。

節足動物で触角がないのは、あとはサソリくらいで、

クモとサソリは同じ仲間』

とかなんとか。

すると、六年生から質問が来ます。

「カタツムリの、触角?の、

目じゃない方、下の短いの、

あれってなんて言うんですか」

んー。

そういえば知りませんでした。

……というわけで、

カタツムリのことを調べてみました。

まずは、質問の答えからですよね。

短いのは、

小触角(しょうしょっかく)といいます。

長くて先端に目がついている方は、

大触角(だいしょっかく)といいます。

なんか、ひねりもなく、そのまんまの名前でした。

では、その触角の機能ですが。

とあるカタツムリの解説本には、

「大触角の先端には目があるが、

明暗くらいしか見えていない。

どちらかというと杖のような役割」

「小触角はにおいや味の識別」

などの記述があります。

しかし、別の論文中の引用を見る限りでは、

カタツムリの大触角は

「遠方から漂ってくるにおい物質の検出と

それに基づく進行方向の決定などに関与」

としていて、小触角の方は

「目の前に存在する食べ物や化学物質の検出

および他個体が残した粘液の検知などに関わっている」

となっています。

要するに、

触角は確かに大小で使い分けされてはいますが、

どちらでもにおいを感じているというのが正解のようです。

※本当は、

大小触角の機能的意味に関する論文があったのですが、

今回は英文を読んでいる時間がないので断念しました。

また、ある小学生の自由研究によると、

大きい音が聞こえた時には

音の方に触角を向けるそうですので、

他にもまだ知られていない機能があるかもしれません。

一方、目の性能に関しては、

イマイチ信用できる記述が見つかりませんでした。

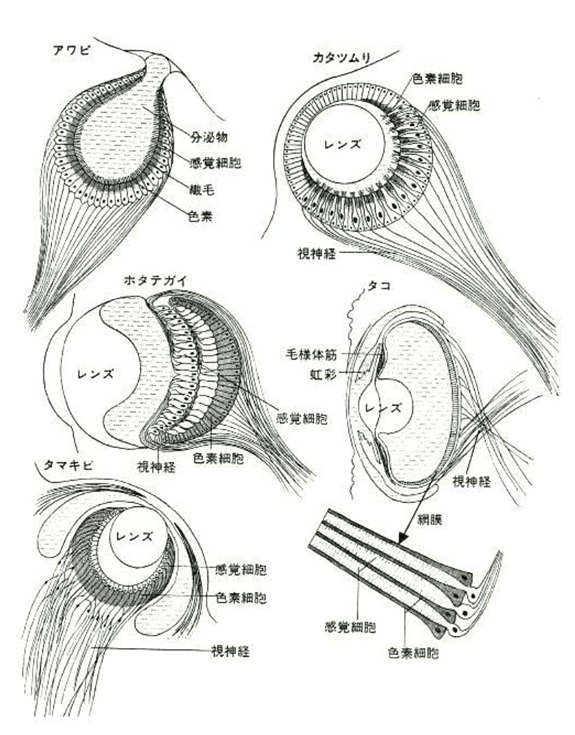

ただ次図の構造を見る限りでは、

少なくとも、光の方向くらいはわかると思われます。

「明暗くらいしか」は、

少々言い過ぎだと思います。

軟体動物の目の構造

右上がカタツムリ

先述の小学生の研究によると、

障害物が突然現れた時は、

カタツムリは触角に触れてから回避するのに対して、

ナメクジは触れる前に回避するようです。

また、カタツムリは大触角を

縮める(ひっこめる)か伸ばすかの二択なのに対して、

ナメクジは目を出したままで伸縮できるとのことです。

ここから、同じ大触角でも、

「主に杖として使うカタツムリ」

と、

「主に目として使うナメクジ(だからひっこめない)」

という違いがありそうです。

言い忘れておりましたが、

カタツムリは軟体動物の巻き貝の仲間です。

陸の貝ですので陸貝(りくがい)とも呼ばれています。

巻き貝には、

他にも触角や目がついている種類は多いのですが、

触角が二対(四本)あるのは

カタツムリの仲間(有肺目・柄眼上科)だけです。

というわけで、

触角が四本あるナメクジも、カタツムリの一種なのでした。

上:モノアラガイ

触角の根元に目がある例

→巻き貝はこの方が多い

下:マガキガイ

触角先端の目は少数派

さてこの触角、

切除されても再生できることがわかっています。

普通のカタツムリ類は数十週間とのことですが、

ナメクジの場合はは8週間ほどで再生されます。

当然、その先端にある目も再生されます。

※以下、再生実験に使われたのは、

カタツムリではなくてナメクジです。

目を再生できる動物は、

他にも例えばエビやカニなどがあります。

触角の再生自体も、昆虫で例があります。

しかし、カタツムリ――ではなくてナメクジの場合は、

ただ再生できるだけではなくて、

例えば小触角が二本とも無くなると、

それまで小触角が担当していたにおいは、

再生が終わるまでは大触角が代わりに受け持つようになります。

これを実現させるために、

ナメクジは、脳を増やしたり減らしたりして、

脳の機能を一時的に振り分け直すということをします。

人間の脳細胞は、

生まれてから死ぬまで減り続けているという話を

聞いたことがあるかもしれません。

しかし、ナメクジは必要に応じて、

脳を増やすことができるのです。

脳を増やせるわけですから、

脳の一部を破壊されても、やはり再生できます。

もちろん、

そこに入っていた記憶は失われてしまいますが、

少なくとも匂いの記憶に関しては、

「左に入れたら次は右、次は左」というように、

順に振り分けているので、

脳の左右半分が無くなっても、

半分のことは覚えているのだそうです。

ただ、脳が半分になった状態のナメクジは、

新たな記憶も相変わらず左右順に記憶させようとするために、

新たな情報のうちの半分は残らないのだとか。

ちょっとドジっ子です。

脳については、

「食べ放題にさせて肥大化したナメクジは、

脳まで肥大化する」

という実験結果もあります。

ナメクジは、オトナになってからでもエサを与え続けると、

元の十倍近くまで増加するということですが、

その巨体に対応するために、

脳細胞そのものが巨大化するらしいです。

巨大化した脳細胞には、

これまた巨大化した核があります。

その理由は、

核内のDNAの量が増えるからです。

アメフラシ(これも巻き貝の仲間です)の例では、

通常の20万倍のDNA量だったということです。

ちなみに、学校の生物学では、

「一つの生物では、

どの細胞のDNA量も全て同じ」

と習います。

人間だったら、

2倍になった時点で病気です。

それが敢えての20万倍。

一体どうなっちゃっているのでしょう。

カタツムリにはまだ面白いネタがありますが、

紙面の都合上、今回はここまでです。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

関連記事:あすなろ196 カタツムリの左右