あすなろ211 昆虫の系統分類

2019年9月7日投稿

2019.05号

※ 今回は、くっそ長いです。

昆虫を研究するために大学に行った朝倉です。

大学では念願の「昆虫学」の研究室に入ったわけですが、

その研究室の専門分野は、厳密には「昆虫の系統分類」でした。

またそのために、

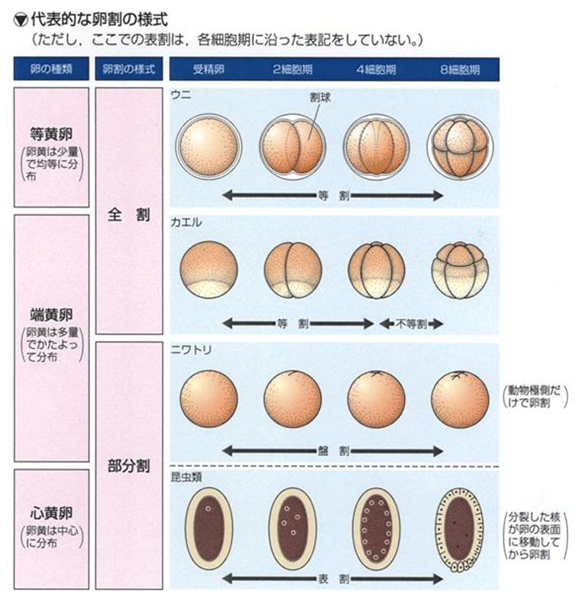

「節足動物の胚発生(幼虫が孵るまでの卵内部の変化)」

の観察を主な手法としているところでした。

※教科書的な胚発生の図

ところが、私は別にやりたいことがあったので、

胚発生を研究するためのあれこれは全く教わらずに、

好き勝手なテーマで卒業論文を書いちまって終わりにしてしまいました。

先生ごめんなさい。

その時、私がくっついた教官は芳賀和夫教授だったのですが、

芳賀先生は当時、学内でも別組織に所属していたために、

実際に指導を担当したのは町田龍一郎講師でした。

まだ三十代の若い先生で、新婚でした。

町田先生は、長野県の菅平に住んでいたので、

私も菅平の実験センターに通ったり住み込んだりして

論文を書くことになりました。

1992年のことです。

卒論のテーマは、

先述の通り研究室を裏切るようなことをやっていましたが、

論文の書き方や図の書き方などの基本一通りは、

町田先生から教わりました。

折れ線グラフも手書きで書きました。

当時、パソコンは当然あったのですが、

先生としてはそういうアナログ作業を教えたかったのだと思います。

ロットリング(決まった太さの線が引けるペン)を使って、

縦軸横軸も含めて、全て一から定規で引きました。

※ロットリング

あんな作業をしたのは、あの時が最初で最後でしたので、

今から思えばいい経験をさせてもらいました。

そういえば、

英文のタイプライターも論文用に現役で置いてあって、

院生の先輩は、

「菅平に来るとタイプライターが上手くなる」

なんて言っていました。

※置いてあったタイプライターは、マジでこんな丸ボタンの黒い奴でした

在学中は、

そうやって楽しく昆虫の研究をさせてもらったわけですが、

その後の私は、

バイク屋で機械をいじったり、

塾を開いて小中学生を相手にしたりと、

およそ昆虫学とは無縁の世界でダラダラと生きてきてしまいました。

もうホント後ろめたくて、

それっきり菅平の実験センターには近づくこともできません。

しかしその間に町田先生は、

色々とすごいことをやっていたようです。

例えば、

・2002年、88年ぶりに見つかった新たな分類群の昆虫の研究を、日本で最初に着手したのが町田先生とその研究生。

※この研究生ってのは、私の1つ下……

→新分類群の昆虫「カカトアルキ」

今世紀最大の発見と言われています。

↑最初の報道ではマントファスマと呼ばれていたのですが、

いつのまにかカカトアルキという名前がついていました。

このカカトアルキという和名は、

町田先生が命名したんじゃないかなあ、と思っています。

・図鑑の監修。少なくとも2冊。

※寄稿ではなくて監修ですので、最初に名前が載っています。

・岩波生物学辞典(生物の関係者ならみんな持ってる辞典)への寄稿。

・昆虫の系統分類を再構築する世界的プロジェクトの、日本チームの代表。

なんかもうね、すごいんですよ。

私が教えてもらっていた頃は講師だったのですが、

気付いたら教授になっていました。

ついでに書くと、

私がいた当時の研究室にいた先輩(3つ上)は、現在は福島大学の教授で、

しかも福島大の副学長をやっていまして、

日本昆虫学会の代議員なんて肩書き

(多分、東北地方では2人だけがなれる身分)もついています。

また、先述の「1つ下の後輩」も、信州大学で教授をやっています。

あと思い出したのですが、先輩だったかが

「この研究室ではネイチャーサイエンスクラスの論文を書かないとドクター(博士号)がもらえない」

なんて言っていたような。

ちなみに「ネイチャー」「サイエンス」は、科学論文の世界では二大誌

(現在はこれに「セル」を加えて三大誌)

とされていて、

研究者は自分の論文がこれに載るのが、1つの目標だったりします。

またこの研究室としては、2014年と2015年に新種の昆虫の発見もしています。

私も、そんな研究室にいたんですよ……。

と、そんな町田先生の業績の中でも、

世界プロジェクトとして行われた、

「昆虫の系統分類を再構築する」

という話です。

生物学の世界では、

系統分類を分子生物学方面から再構築するという話は、

実は結構前から始まっていました。

古典的には、生物の分類は

「形が似ている物が同じ仲間」

でした。

しかし近年になって、

DNAに書かれている情報が近い物が近縁種だろうという話が上がってきて、

一時期はそちら方面だけで再構築すべきだなんて声も上がっていました。

ところが、あるときから、

それがちょっと変なことになり始めていたのです。

というのも、DNAのような分子生物学的な手法だけで調べると、

形態学的にはどう見ても納得できないような結果が出ることが

度々起こったのです。

しかもDNAは、情報量が多くて解析が大変なのです。

しかしその後、t-RNA(というものがあるんです)を分子学的に調べると、

もっと簡単で正確に系統がわかるということが発見されて、

その論争も徐々に決着がつき始めたのです。

実はこの発見をした先生、どっかで名前を見たことあるなあと思ったら、

私が在学中に筑波大にいた先生でした。

ちょうどその頃に、この方法を発見していたらしいです。

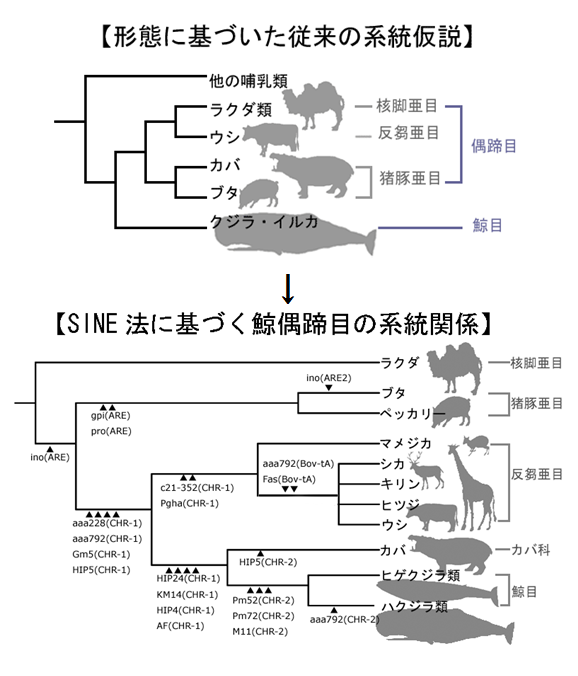

もしかしたらご存じかもしれませんが、近年、

「クジラはカバに近い仲間」

なんてこともわかってきています。

その説も、この先生の解析がきっかけとなっています。

そんな経緯を経て、まずは哺乳類を、次に脊椎動物を、

という順で、系統分類の再構築が始まったのです。

例えば先述のクジラについては、

それまで「クジラ目」という独立した分類群だったものが、

カバ・ラクダ・ウシなどが含まれる「偶蹄目」と一緒にした方が

よいということになって、

新たに「クジラ偶蹄目」という分類群が作られています。

また、恐らく同じ頃からだと思いますが、

植物の系統分類も分子学的に再構築され続けています。

こちらは葉緑体のDNAを解析することで進めているようですが、

まだ解明は終わっていないらしいです。

何年か前に、そんな話を森林総合研究所の人にすると、

「いやー、覚え直しですからね。まだ全然把握してないですよ」

なんてことを言っていて大変そうでした。

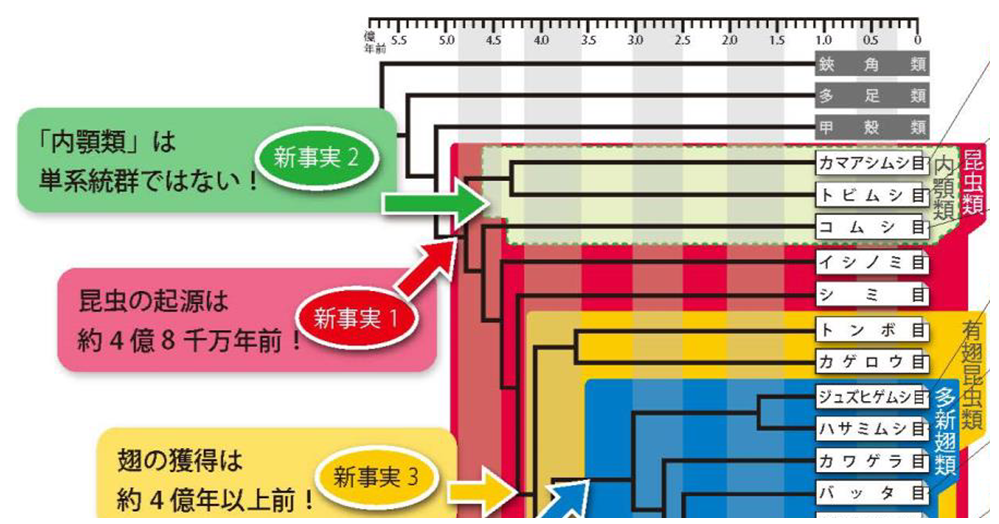

その流れから、そろそろ次は昆虫だろうと考えていたら、

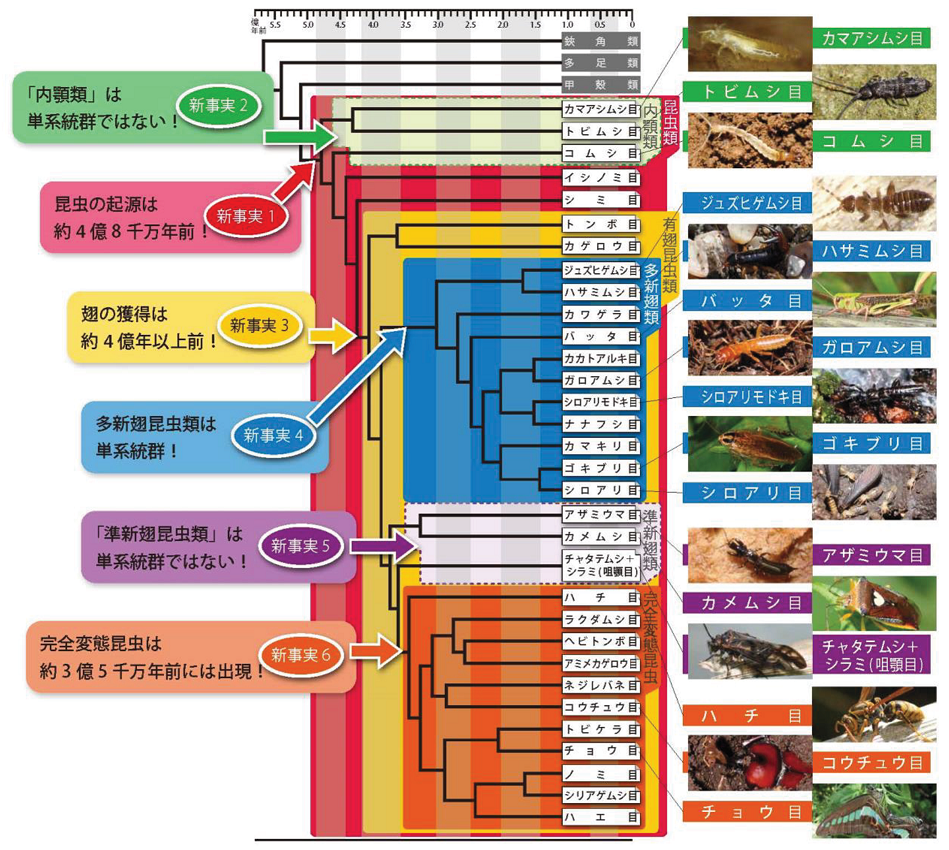

2014年についに来たのです。

日本経済新聞 2014.11.7

昆虫の起源は4.8億年前 筑波大など研究チームが分析

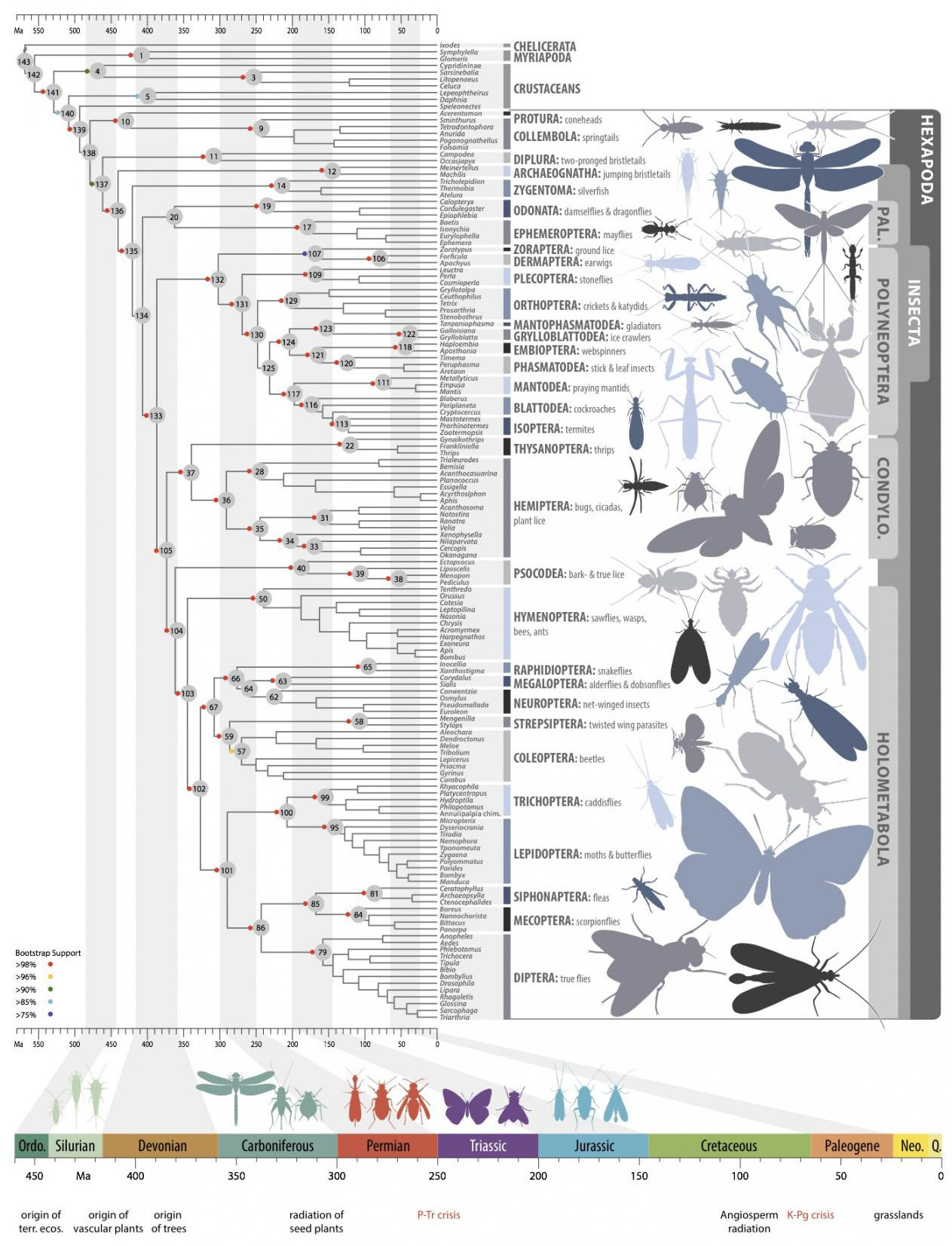

日本、ドイツ、米国など13カ国の国際研究チームは7日、地球上の生物種の半数以上を占める昆虫の厳密な系統樹を作ったと発表した。昆虫のゲノム(全遺伝情報)と化石を使って進化年代を推定、これまで約4億年前とされていた昆虫の起源は約4億8000万年前にさかのぼることがわかった。研究成果は米科学誌「サイエンス」に掲載された。

昆虫は地球上に約100万種おり、全生物種の半数以上、動物種の75%以上を占める。

筑波大の町田龍一郎教授ら約100人の国際研究チームは、昆虫の約32目(もく)をすべてカバーする103種の約1500遺伝子の塩基配列を解析。膨大なデータを分析して厳密な系統樹を作成した。

昆虫が多様化を遂げた年代を推定するため、37種の化石を使って調べたところ、昆虫の起源は約4億8000万年前にさかのぼることが判明した。さらに、これまで約3億5000年前とされていたカゲロウなどの有翅(し)昆虫類の羽の獲得は、4億年前以上にさかのぼることもわかった。

町田教授は「昆虫は藻類などの陸上植物とともに、初期の陸上生態系を作り出した生物群の一つだったことがわかった」と話している。

すげー。

町田先生の名前が挙がってるー。

まあそれはともかくとして、昆虫の系統分類については、

これでまずは一旦落ち着いた結果となりました。

……なったはずです。

この研究による新しい知見は、

前に上がっている年代の話以外にも、いくつかあります。

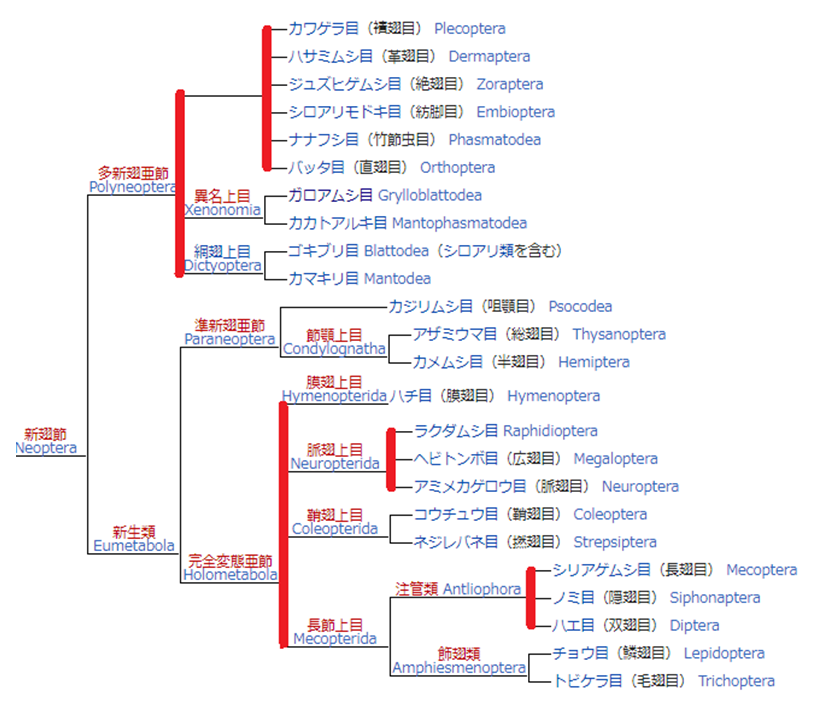

例えばこれは、2019年4月現在、

ウィキペディアに載っている昆虫の系統樹の一部です。

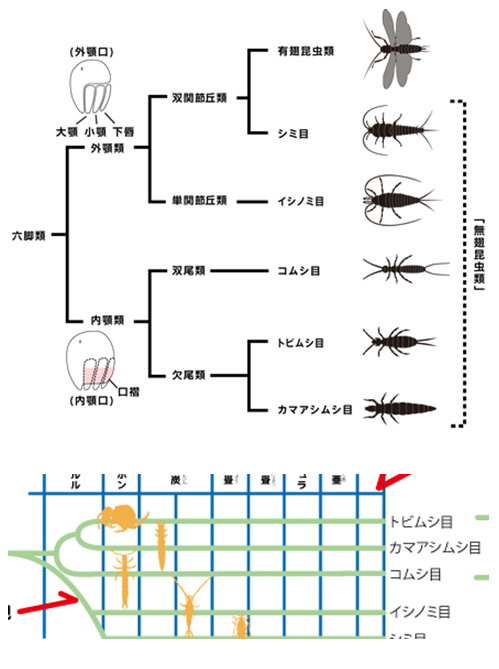

この中の、一番上の方の

カマアシムシ・トビムシ・コムシ

の並び方に注目してください。

まずは昆虫綱(外顎綱)と内顎綱に分かれて、

そのあとでコムシが分かれています。

似たような図は、インターネットでは他にも散見されます。

確かに、形態学的に口器の形で分類すると、まずは

「アゴが外にある仲間」

と

「アゴが中にある仲間」

に分けられます。

でも、そうではなかったのです。

これが町田先生の属する国際プロジェクト

「1KITE(1000 Insect Transcriptome Evolution)」の出した結果です。

これまでの説とは、コムシが分かれた順序が違うのです。

……これを見て、すっごいどうでもいいことだと思うかもしれません。

しかしそれを突き詰めるのが、系統分類という学問なのです。

現在の分類学者は、

「単系統か否か」

を重要視します。

単系統とは、たった一種類の生物から分かれたグループのことです。

これが見つかって初めて、系統分類が完成したとしています。

それに対して、

単系統群の中の一部を別グループとしてしまって、

残りを1つにまとめただけの状態のことを、

側系統群といいます。

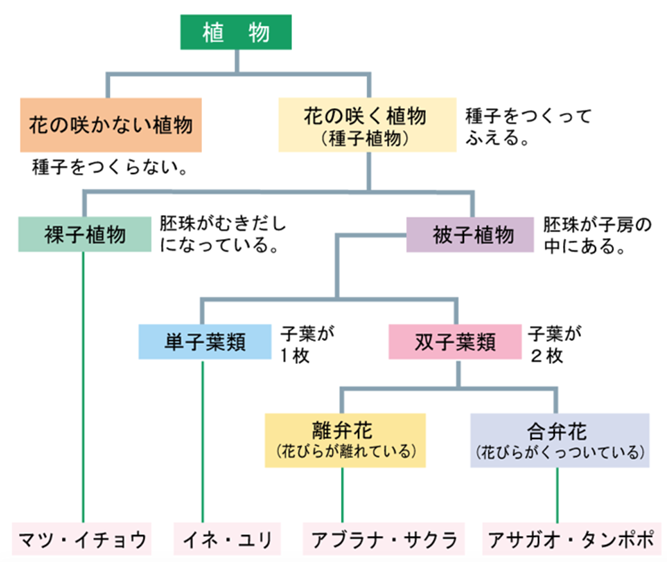

例えば。

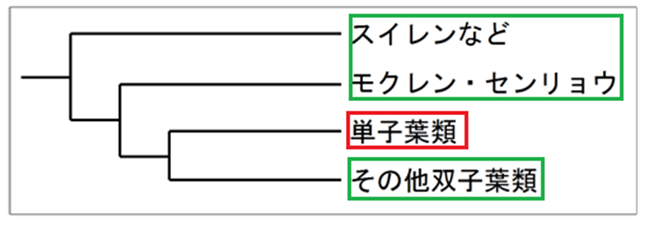

現在、中学の理科の教科書では、

被子植物をさらに分けるとき、

最初に単子葉類と双子葉類に分けてから、

次に双子葉類を離弁花と合弁花に分けています。

※中学理科の教科書的分類法

でもこれは、分類屋さんに言わせると、

厳密にはダメなんですよね。

なぜかというと、本当はこうだからです。

赤枠の単子葉と緑枠の双子葉を分けるとなると、

双子葉類は側系統群となってしまいます。

ですから、単子葉類という名前はいいとしても、

双子葉類という仲間はアウトなのです。

これは極端な話をすれば、

「まず動物を、犬と犬以外に分けます」

みたいな状態です。

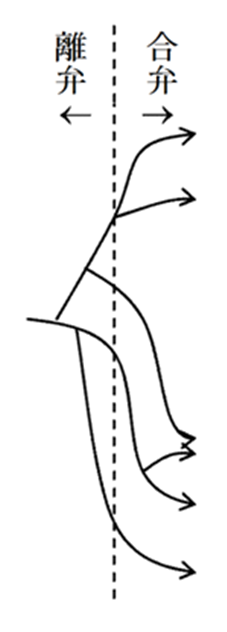

離弁花と合弁花なんてもっとひどいです。

本来は全くバラバラのグループが、

花弁がくっついているというだけで強引にまとめられています。

この場合は、

「空を飛ぶから鳥とコウモリは同じ仲間」

と同レベルです。

(多系統群といいます)

それはともかく、こういうものを一つ一つ、

様々な方面から検討して整頓していった結果が、

今回のものだと思ってください。

そうやってできあがった系統樹は、

新事実が見つかったというだけではなくて、

その完成度もこれまでになく高いものです。

もういちど、現在のウィキペディアに載っている図を出します。

赤い太線を引いた場所は、3本以上に枝分かれてしています。

でも進化を考えたら、これではまだまだダメなのです。

これは、どのグループが先に枝分かれしたのか、

「まだわかってません」の図なのです。

一方、今回のプロジェクト「1KITE」が出した図は、

その順序はもちろん、

それが約何年前に枝分かれしたかまでが示されています。

次の図の一番上が時代のスケールです。

チーム町田としては、

最初に述べた胚発生方面で貢献しているのですが、

実はこれができるのは、筑波大の菅平実験センターが

世界唯一だとのことです。

というのも、例えば最も原始的な昆虫のカマアシムシの場合、

・ 体長1ミリ。生態はよくわかってない。

・ 欲しいのは卵。

・ もちろん飼育しないと手に入らない。

・ そこでまずは、飼育法と採卵法を見つける。

・ 卵を手に入れる。卵の直径は0.1ミリ。

・ 卵を固めて、厚さ0.01ミリから0.0001ミリくらいにスライスして観察。

ということをしているのだそうで……。

確かに他ではできなさそうです。

そんなわけで、筑波大の菅平センターは

今回のプロジェクト1KITEの中で、

世界に8カ所にしかない国際コア研究拠点の1つとなっています。

あの菅平が……。

以上、今回も完全に私の趣味でした。

現在は勉強中の皆様も、そのうちに何かこういう、

「楽しいもの」

が見つかるといいな、なんてことを思っています。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

次の図は、私がこのプロジェクトを知った当時、

ダウンロードしたものです。

図のプロパティによると、2014.11.11に取得したようです。

印刷したものを、時々眺めていました。

またこちらは、今回のプロジェクトの成果が発表された、世界的科学誌

「サイエンス2014年11月7日号」

です。

この研究が表紙を飾っています……つまり、

今号の「最も注目すべき論文」と判断されたわけです。

今年の2月のことです。

もう一人の恩師、芳賀先生の主催する「サイエンスキッズ」で

筑波大に寄ったとき、

町田先生の退職記念講演会があるいう告知を、

本当にたまたま見かけたのです。

「もう退職なのか……」

これで最後と思って3月、行ってきました。

意を決して名乗ったら、破顔で

「おお、二十年ぶりくらいじゃない?」

と。

私の研究テーマまで覚えてくれていました。

この一言で、これまでずっと抱えていた後ろめたい思い、

二十数年分が氷解しました。

町田先生、ありがとうございました。