HOME【雑記帳(あすなろ)】

記事一覧

「あすなろ」は、毎月の月謝袋に入れているエッセーです。

生徒にとって、いつかどこかで役に立つかもしれない知識になればいいなあ、と思いながら書いています。

対象は中学生/小学校高学年くらいから大人までを想定しています。

↓サイト内検索

あすなろ216 たたかえ! ぬいぐるみ!

2019年12月15日

2019.10号 「着ぐるみ」という言葉があります。 それに対して、 「『着ぐるみ』ではない。正しくは『ぬいぐるみ』である」 という話が以前からあったのですが、あれってそういえばどうなったんだろうと、最近ふと思い出しました。 ぬいぐるみと言えば、今では一般的にはテディベアのような、主に動物をかたどった人形で、綿など...

あすなろ215 東京2020エンブレム

2019年12月13日

2019.09号 そろそろ見慣れてきた、今度の東京オリンピックのエンブレムのお話です。 エンブレムについては、最初の「選考」の時に色々とケチがついたのはご存じの通りです。 そんないきさつを見ていましたから、今回のデザインが選ばれたときも 「一番つまんねえやつかよ」 「ABCDのうちのAってことは、最...

あすなろ214 バナナ

2019年12月12日

2019.08号 バナナってのは吊して保管するのが一番だと聞いた事はありましたが、「バナナハンガー」がこんなにヒットするとは思ってもいませんでした。 バナナです。 私は個人的に、バナナは果物としてはある意味最強の存在だと考えています。 ・ 安い ・ 栄養価が極めて高い...

あすなろ213 デニム・ジーンズ;その2

2019年10月20日

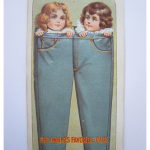

2019.07号 前回(あすなろ212)の続きを書きます。 まずは、前回のおさらいから。 ・ 中3英語の教科書にある 「ヨーロッパからアメリカ経由で伝わり、倉敷で独自の進化を遂げたデニム」 という記述が、ウソっぽい気がして調査開始。 ・ 朝倉「デニムってのは染料のことだろ」 →残念。本当は織物の...

あすなろ212 デニム? ジーンズ?

2019年10月20日

2019.06号 中学三年の英語の教科書に、こんな一節がありました。 (前略)2013年には、デニム発祥の地フランスで、倉敷のデニム製品の展示会が行われました。 ヨーロッパからアメリカ経由で伝わり、倉敷で独自の進化を遂げたデニムが、来場者にその高い品質と技術を示しました。 ……そうだっけ? ...

あすなろ182 日本とトルコ

2019年10月20日

2016.12号 インターネットでは有名な話、というものがあります。 中学校の教科書が今年度から改訂されているのですが、そんな中学二年の英語の教科書を見ていたら、そういう話が掲載されていることに気付きました。 話は、日本とトルコの友好の話です。 イランイラク戦争のトルコによる邦人救出劇から始まって...

あすなろ192 秋の七草

2019年9月14日

2017.10号 秋です。秋の七草は言えますか? 最近、塾生に配った下敷きにも書いておきましたが、こんな感じです。 オミナエシ ススキ キキョウ ナデシコ フジバカマ クズ ハギ それぞれの頭を取って、「お好きな服は」と覚えます。 春の七草の方は覚えている方も多いようですが、 「セリ・ナズナ ゴギョウ・ハコベラ ホトケノザ スズナ・スズシロ これぞ七草」 と、...

あすなろ211 昆虫の系統分類

2019年9月7日

2019.05号 ※ 今回は、くっそ長いです。 昆虫を研究するために大学に行った朝倉です。 大学では念願の「昆虫学」の研究室に入ったわけですが、 その研究室の専門分野は、厳密には「昆虫の系統分類」でした。 またそのために、 「節足動物の胚発生(幼虫が孵るまでの卵内部の変化)」 の観察を主な手法としているところでした。 ...

あすなろ210 コーヒー

2019年5月8日

2019.04号 コーヒー大好きおじさんです。 なんか気付くと毎日毎日飲んでいますね。 でも私に限らず、日本のおじさん達はコーヒーが大好きなのです。 民族ごとの匂いというものがあるそうです。 体臭もそうですが、空港に降り立った時から、もうその国の匂いがするんだそうですね。 私は海外に行っていませんので知りませんが。 &...

あすなろ209 何通りもの表現法

2019年4月10日

2019.03号 今回は、フェイスブックの塾ブログに寄せられた質問コメントから、その返答に相当する記事を書くことにします。 ネタ切れだからラクしちゃおう、ってわけじゃないですよ。 手抜きではありません。 いいこと? よく聞いてね? 手抜きじゃないからね? ……本題です。 寄せられたコメントは、こん...

あすなろ208 家紋・紋章

2019年3月9日

2019.02号 自分の家の家紋を知らない人って、案外多いみたいです。 私は、小学生の頃から、自分の家の家紋は知っていましたし、意識していました。 しかし、小学6年生の頃だったか中学生の頃だったか、何かのきっかけで、同級生では家紋を知らない子の方が多いということがわかって、結構驚きました。 だって、お墓についてるよね? ...

あすなろ168 きのこ(過去記事)

2019年3月4日

2015.10号 以前書いたことがありますが、私は文を書く際に、動植物名を科学として書く場合は片仮名で、文化や生活として書く場合は平仮名もしくは漢字で書いています。 例えば、 「庭に近所の猫が入ってきた」 「ネコの仲間は爪を格納できるが、チーターだけは格納できない」 などなど。 他にも、片...

あすなろ164 寿司(過去記事)

2019年2月19日

2015.06号 その日の朝倉は、ちらし寿司が猛烈に食いたくなったわけです。 しかし、重大なことに気付いてしまいました。 そういえば、ちらし寿司って、どこに行けば食えるのだろうか……。 そんな話をカミサンとしていて、そこでさらに気付く事実。 「この辺って、ちらし寿司ってないよね」 ...

あすなろ207 船首

2019年1月31日

2019.01号 つい先日、マンガを読んでいて初めて知ったのですが、城門を破壊する時に突くでかい丸太のことって、ラム(battering ram)って言うんですね。 上:ラムの使い方 下:屋根と車輪の付いたラム(屋根は矢よけ) ラム(ram)といえば、昔の軍船についていた「衝角」も同様に...

あすなろ133 色のお話(過去記事)

2019年1月19日

2012.11号 色のお話です。 日本語には、様々な色を表す言葉があります。 日常的に使われる赤、青などの言葉以外に、緋色、小豆色、浅葱色、江戸紫、などなど、名前を聞いてもすぐにイメージできないものもたくさんあります。 ですが、その最も基本となる色は、日本語においては白、黒、赤、青の四色です。 ...

あすなろ120 百匹目の猿(過去記事)

2019年1月19日

2011.10号 疑似科学というものがあります。 エセ科学とも呼ばれています。 いかにも科学的な話に聞こえるが、実は科学的根拠は無い、という話です。 私はこういうものが大嫌いなので、この場では何度も何度も取り上げて糾弾しているのですが、この手のネタは、本当に次から次へと尽きることがありませんね。 ごく最近でも...

あすなろ153 アイスアイス(過去記事)

2019年1月10日

2014.07号 いやー最近暑いですね。 暑いのでアイスの話でもしましょうか。 それとも季節柄、ウメの方がいいでしょうか。 ん? どっち? ウメ? やっぱウメ? ウメの方が好きだよね? ……ごめん。 アイスの話にします。 普段、アイスアイス言っている物には、ソフトクリームからガリガ...

あすなろ206 グリム童話

2019年1月10日

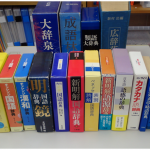

2018.12号 小学生の頃は、漢字が好きでした。 漢和辞典を買ってもらったのは、小学2年生の時です。 以後、それは勉強机の上にずっとあって、たまに開いて眺めていました。 それをこじらせた結果、高校生から大学生にかけては、日常的に旧字体(旧漢字)を使うようになりました。 旧字体というのは、例え...

あすなろ205 白村江の戦い(本編)

2019年1月10日

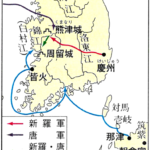

2018.11号 今回は、先月号「白村江の戦い(前史)」の続きです。 聖徳太子の登場する少し前、蘇我氏全盛期のころまでの話でした。 倭国(日本)は、過去に朝鮮半島の南部(伽耶)を支配していた時代があったものの、結局失われます。 これが562年ということですから、蘇我氏が台頭する少し前のことですね。 ...

あすなろ84 伝説上の怪物達(過去記事)

2018年12月7日

2008.10号 きっかけは確か、メフィストという英単語だったような気がします。 高校生が、英和辞典に載っていたその容姿を見て、山羊の足などに笑っていましたので、ああ知らなかったのか、と。 神話などには、半人半獣が数多く登場するなんてことを、パン、ミノタウロス、鵺(ぬえ)などの例を挙げて、少しお話しました。 そんな話を、今回の...