HOME【雑記帳(あすなろ)】

記事一覧

「あすなろ」は、かつて毎月の月謝袋に入れていたエッセーです。

第240回まで到達したところで、連載終了いたしました。

対象は中学生/小学校高学年くらいから大人までを想定しています。

まだ未掲載の記事はありますので、機会があったら出します。

あすなろ231 花札

2021年9月26日

2021.02号 先日、古河中等の生徒が学校からの課題で、 花札について調べていました。 横で見ていて、なかなか面白そうでしたので、 私もちょっと調べて、まとめてみようと思います。 まず、花札のそもそもの始まりは、 「裏トランプ」だったと言われています。 トランプで遊ぶと摘発されるので、 そこから逃れるために作られ...

2021年度 入試結果

2021年4月2日

----------2021年度入試結果---------- ◆◆◆ 小学生:中学受験/受検 ◆◆◆ (合格数 / 受験数) ・土浦第一高等学校附属中学校 → 1/1(100%) ・下館第一高等学校附属中学校 → 1/1(100%) ・並木中等教育学校 → 1/3(...

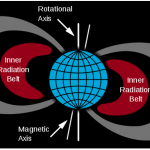

あすなろ230 バンアレン帯

2021年2月2日

2021年01月号 ご存じかもしれませんが、この国では2月14日に向けて、チョコレートの売り上げが伸びます。 そう。 バンアレンタインデーです。 バンアレンタインデーになぜチョコレートなのかは、 お菓子メーカーが作り出したものだとされています。 が、そもそもバンアレンタインとは何なのか、由来をご存じでしょうか。 &...

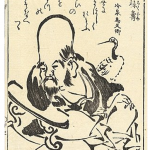

あすなろ229 七福神-2

2021年2月2日

2020.12号 七福神のお話、続きです。 前回は、その始まりとなった三体……じゃなくて三柱である 恵比寿(えびす)・大黒(だいこく)・毘沙門(びしゃもん)の話でした。 ですから今回は、それ以外の四柱です。 有名どころで言ったら、次点は布袋(ほてい)か弁天(べんてん)あたりでしょうか。 どっちが先でも...

あすなろ228 七福神-1

2021年2月2日

2020.11号 七福神のお話です。 七福神と言えば、宝船に乗っていて、その絵を枕の下に敷いて寝ると、 よい初夢を見ることが出来るなんて話があるんですけど、 ――――知らないかなあ。 洋菓子のブランドである「タカラブネ」は、もちろんここから名前を取っています。 元は「宝船屋」という名前だ...

あすなろ227 天部

2020年12月26日

2020.10号 地球の終わりの話から、仏様の如来、菩薩と続いて、次は天(てん)の話です。 前回も書いたのですが、天は「ほとけさま」ではありませんが、天の像は「仏像」です。 例えば、阿修羅天の像が有名ですよね。 いや、阿修羅展ではなくて、阿修羅天なのですが……。 ...

あすなろ226 如来・菩薩

2020年10月10日

2020.09号 小5の授業中だったか、今後の地球について、話をしたことがあります。 今後の地球といえば、定番の地球温暖化を始めとして、色々とテーマはあるとは思います。 しかしその時に話したことは、それよりも、もうちょっとだけ未来のことです。 すごーく簡単に言うと…… あと50億年とか70億年とか経つと、太陽の直径...

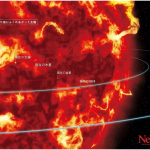

あすなろ225 コロナコロナコロナ――!

2020年9月11日

2020.08号 今回は、コロナについて書きましょう。 まずは、コロナってご存じでしょうか。 おや? 知っていましたか。 なかなかの通ですね。 そうです。 コロナというのは、皆既日食の時に見られるこれのことです。 これの正体は、太陽の表面を覆っているガスです。...

あすなろ224 小豆

2020年8月28日

2020.07号 ある日の明け方。 家に帰ると、誰もいない居間にこんなものが置いてありました。 「祝」 「祝」 私「わーいおめでとうー」 私「わーいありがとうー」 私「……何が?」 なんだかよくわかりませんが、めでたい...

あすなろ223 カルデラ(2)

2020年8月17日

2020.06号 前回の続きです。 カルデラのお話です。 小中学校の理社のレベルでは、カルデラと言えば阿蘇で、その規模は世界有数だなんて書いてあると思います。 多分。 確かに、以前はそういう認識だったらしいのですが、今では日本一ですらないようです。 とはいっても、「カルデラ作りでギネスにチャレンジ」という町おこしイ...

あすなろ222 カルデラ(1)

2020年7月31日

2020.04号 先日、どこかの授業中にカルデラの話をしました。 確か新小5の文系(社会)の時だったと思いますが、中学生の社会の解説だったかもしれません。 『鬼界カルデラという巨大なカルデラが海の中にあって、こいつが大噴火したときは、当時九州南部に住んでいた人たちが全滅した』 ……という話ですが、覚えている方はいま...

あすなろ221 鐙

2020年5月1日

2020.03号 「鐙」のお話です。 まず、読めます? 高校生は読めてもいいとは思うのですが、読めない人も多いかもしれません。 「あぶみ」という字です。 あぶみというのは、バグの名前ですね。 ……ウソです”馬具”です。 古典では、平家物語あたりに登場してもいいとは思うのですが、あんまり見たことがありま...

あすなろ220 擬態-3 ベーツ擬態ミューラー擬態

2020年4月11日

2020.02号 今回もまた擬態の話です。すみません。 これまでのお話 その1→擬態-1 カモフラージュ その2→擬態-2 特殊なカモフラージュ 前回は脱線しまくっていましたが、戻します。 擬態には大きく分けて「周囲に紛れる」と「別の動物に化ける」の2種類があるのですが、今回は後者の方です。 ハチのよう...

あすなろ181 蜘蛛の子の散らし方

2020年4月7日

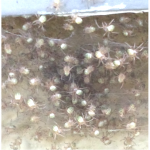

2016.11号 「蜘蛛の子を散らすよう」という言葉があります。 「散り散りになって逃げる様子」を表す言葉です。 しかしここで、 なぜクモなのか、何をモチーフにした言葉なのか、 そのあたりって案外知られていないらしいんですね。 最近、そんなことに気付きましたので、 ちょっと書いてみます。...

2020年度 入試結果

2020年4月3日

-----2020年度入試結果----- ◆◆◆小学生:中学受験/受検(全3人)◆◆◆ ・東京大学教育学部附属中等教育学校 ×1 ・古河中等教育学校 ×2 「古河中等合格100%」を うたっている塾があるようですね。 当塾も、そう書いたことがあります。 ※ ちなみに、1人受けて1人合格でも100%です。 &nb...

あすなろ173 おでん

2020年3月16日

2016.03号 少し前のこと、この場でちらし寿司のお話をしたことがあります。 (2015.06:No.164) その回は「俺の食いたいちらし寿司が売ってないぞギャー」という内容だったのですが、同じような代物はまだ他にもあります。 例えば、おでんとかおでんとか。 おでんで画像検索すると、ウィキを初めとしてこんなのが...

あすなろ219 擬態-2 特殊なカモフラージュ

2020年3月11日

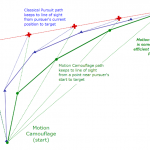

2020.01号 擬態とかカモフラージュとかの話の続きです。 これまでのお話→擬態-1 カモフラージュ 前回はカモフラージュの例として、主に周囲に紛れる話をしていたのですが、別に景色に溶け込む必要は無い、という開き直ったカモフラージュもあります。 例えば、シマウマの縞模様です。 シマウマは、遠くで多数の...

あすなろ218 擬態-1 カモフラージュ

2020年2月27日

2019.12号 きっかけは、何かの漫画だったかと思います。 「人間に擬態して人間社会に生きる異生物」という、まあ最近ではすっかりありがちになってしまった設定の話を読んでいて、そういえば、そういう擬態って実際にもあるのかなあ、なんて思ったわけです。 ただ、その前にちょっと、擬態という言葉の定義から確認したいんですよ...

あすなろ187 一休宗純

2020年2月24日

2017.05号 いつだったか、授業で室町時代の話をしたときに、 「一休さんもこの時代」 と言ったら 「は? 誰それ」 というような反応が返ってきたことがあります。 あれは中3だったかな。 昔はですね、「一休さん」というアニメが、もう延々と放映されていたんですよ。 いつものウィキペディア様によりますと、1975年から1982年ま...

あすなろ110 多面体

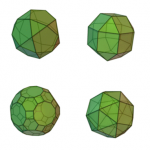

2020年2月11日

2010.12号 このあすなろ通信では、これまで、かなり色々なジャンルの話を書いてきました。 しかし、それでもまだ、敢えて手を出していないネタはあります。 例えば機械工学とか。 いや、だって、燃焼室のS/V比とかアームの動く瞬間中心の話とかをしたって面白くないですよね。 ぼくは面白いのですが。 まあ、そんなわけで今...