2018年3月

あすなろ127 君が代(過去記事再掲)

2012.05号

我が家では、朝日新聞と産経新聞を購読しています。

ご存じの方はご存じでしょうが、大手全国紙では、朝日が一番のリベラル=左派で、産経が一番の保守=右派です。

要するに、一つのことに対する評価が正反対のことも珍しくなく、読み比べると、とても楽しいのです。

各読者層も、それぞれがそんな新聞のスタンスに応じた人たちとなっているようで、読者投稿の内容もまったく傾向が違うことがあって、非常に楽しめます。

最近では、大阪が教職員に「国歌斉唱をちゃんと歌えよ」なルールを作ったことに対して、産経は「歌うのは当然だろ」、朝日は「別に無理に歌わなくたっていいだろ」と唱えていて、読者投稿の欄も、それぞれの新聞社に同調する意見が並んでいます。

そんな中で、読んでいてリアルに吹き出しちゃった投稿がありましたので、紹介します。

2012/4/4朝日新聞朝刊14版より。

兵庫県明石市の高校教員、五六歳の女性からの投稿を紹介します。

卒業式に合わせるかのように、大阪市で「君が代」斉唱義務つけの条例が成立して心が痛んでいたとき、ふと生徒たちのこんな会話を耳にした。

「なんで歌わへんの?」

「知らん」

「君って、おまえのことなんだろ?」

今の子供たちのほとんどが君が代の意味を知らない。

歌の意味も十分分からず、その起立斉唱を拒否する意味もよく分からないのではないだろうか。

式で、歌えと言われたら何の疑問もなく歌っているのだろう。

その姿は、「お国のために」と叫んで戦った兵士たちの姿に重なってくる。

「重なってくる」にフイタわ。

重ならねえよ普通は。

どんだけ想像力が豊かなんでしょうかこの人って。

私は焦りを感じ、生徒たちに「君が代」の歌詞を板書し、その意味を説明した。

どれほどの生徒の心に響いたのかはわからないが、多くの生徒は初めて聞く歌の意味に耳を傾けていた。

そして、それが戦争へとつながる、ということが初めて理解できたようである。

マテマテマテマテ。

いや、俺意味知ってるけど、そんなこと理解できねえよ。

なあお前......高校生の頃、古典できなかっただろ......。

まさか国語教師じゃないよな。

どこで間違えちゃったのかわかりませんが、仮にも高校教師やってて、しかも五六歳にもなってこんな人もいるんですね。

そして最後は、

「君が代」を義務づけたり、意味も教えずに歌わせたりするのは、戦前の軍国教育につながるものがあるように思えるのだ。

私も起立はするものの斉唱したことはない。

と結んでいるのですが、この最後の一文って「私は職務を全うしていません」宣言ですよね。

全国紙に実名入りでこんなこと載せて貰っちゃって大丈夫なんでしょうか。

人ごとながらちょっと心配です。

というわけで、前置きが長くなりましたが、こういう変な人にウソを教えこまれてしまわないように、君が代の正しい意味を知っておくことにしましょうか。

君が代は 千代に八千代に さざれ石の

巌(いわお)となりて 苔(こけ)のむすまで

まず最初の「君」には、

①国家元首(天皇)

②主君

③敬称

④あなた

の意味があります。

このうち何を指しているかは、ここでは保留にして後述することにします。

次の「代」にも、

①時代

②国

の意味がありますが、これも後述します。

参考・三省堂古語辞典

「千代」「八千代」は、千年、八千年という意味で、とても長い時間の表現です。

「さざれ石」とは、細かい石です。

漢字で書くと「細石」となります。

それが、「巌」となって苔を生やすまで、という意味です。

巌は巨石のことです。

昔は、細かい石が長い年月をかけて成長して、大きな岩になると考えられていました。

つまり、この部分も、とても長い時間を、昔ながらの言い回しで表現しているわけです。

つまりこの歌は、「君が代」が永遠に続きますように、という歌なのです。

本当に、ただそれだけです。

さて、それでは「君」と「代」は何を指しているか、なのですが、その前に別のお話をします。

君が代の歌詞は、文字数を数えるとわかるのですが、字余りの和歌になっています。

そして、作詞者不明となっています。

この歌が国歌と定められたのは、明治初期のことです。

西洋諸国を見ると、外交上の儀礼として、国旗の掲揚と国歌の演奏が必要であると気づいた政府は、国歌の歌詞を定めることから始めました。

そしてその頃、おめでたい歌として民衆一般に伝わっていた「君が代」に、メロディーを新たに付けたのです。

君が代は江戸時代当時、宴会のお開きに、舞納めに、舟歌に、正月に、祝い事に、盆踊りに、と、実に便利に使われていました。

さて、それでは「君が代」という言葉は、どう解釈すべきなのでしょうか。

普通に解釈すると、天皇の治める世、つまりは日本国のことでしょうね。

祝い事に歌われる時は、祝われる対象、つまり「あなた」という意味だったかもしれません。

つまり、私なりにこの歌を解釈をすると、「めでたい時」というのはつまり「平和な時」でしょうから、

「この平和な今が、これからもずっと続きますように」

という意味と考えても問題ないと思います。

これが国歌「君が代」の意味です。

以上。

ちなみに、諸外国の国歌は、大抵は戦いの歌か、国を称える歌です。

戦いの歌の場合は、軍歌が原型となっています。

だから、曲調も勇ましいマーチですし、歌詞も、「血」「勝利」などの言葉が多く登場します。

国を称える歌の場合は、「偉大な」「我らの」「永遠に」というような、

かっこいい賛辞が並びます。

それに比べて日本の国歌は、なんて平和でシンプルな歌なのでしょうか。

また君が代は、古くは905年(平安初期)に編纂された『古今和歌集』に入っています。

そして、この時点ですでに作者不詳でした。

作者不詳とはつまり、

「誰が作ったのか知らないけど、どこかから伝わってきて知られている歌」

という意味です。

もう少し踏み込んで解釈すると、

「何となくみんなが知っている歌」

とも考えられますし、

「誰が作ったのかわからないくらい古くから伝わる歌」

とも想像できます。

西暦905年に、ですよ。

つまり、千数百年以上も歌い継がれている歌なのです。

もちろん、国歌としての歌詞の古さでは、ダントツで世界一です。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

参考資料

アメリカ国歌「星条旗」

1

おお、見ゆるや 夕明けの淡き光を受け

先の夕暮れ 陽が落ちる時 我等が歓呼したもの

其は太き縞と輝く星条旗を我々は目にした 危き戦の間

城壁の上に見た 勇壮に翻りし 彼の旗

狼煙の赤き炎立ち 砲音宙に轟く中

耐え抜き 旗は尚其処にあり

おお、星散りばめたる旗は 今猶棚引くか

自由なる大地 勇者の故郷に

2

岸辺の霧 其の濃く深き帷の中

傲慢なる敵の軍勢 畏れ息潜め

彼は何ぞ 断崖聳ゆる向かう

時折吹く微風に 隠れする

今正に 朝の新しき光を一筋受け

大いに輝き 風を受けはためく

其は星散りばめたる旗よ 永久に棚引け

自由なる大地 勇者の故郷に

3

そして斯も得意げに宣誓せし彼の一塊は何処ぞ

戦いの浪費と戦争の乱雑が

故郷も国家も我等に最早残さじと

彼らの血は彼らの汚れし跡は彼らの血で贖われたのだ

小屋は彼らの雇員と奴隷制度を助けまじき

潰走の恐れと死の暗闇から

其は星散りばめたる旗よ 永久に棚引け

自由なる大地 勇者の故郷に

4

おお、斯く不断にあらん事を

自由世界が彼らの愛情される家と戦ひの

浪費の間に立たう時

勝ちと泰平で恩恵され 天に助されし地所が

我等に状態を創り擁護したる力を

誉めん事を我等は破るべし

其が正に我等の原理なる時は

そして此が我等の金言ならん事を

「我等のモットーは神のみが知るという事を」

其は星散りばめたる旗よ 永久に棚引け

自由なる大地 勇者の故郷に

韓国国歌「愛国歌」

1

東海が乾き果て、白頭山が磨り減る時まで

神のお護りくださる我が国、万歳

※『無窮花、三千里、華麗な山河、

大韓びとよ、大韓をとわに保全せよ』

2

南山の老松が鉄の鎧をまとったように、

風霜の変わらざるは、我等の気性なり。

※『』繰り返し (3番以降も同じ)

3

広い秋の空が雲ひとつなく澄み渡り、

輝く月は、我等の精神、一片丹心なり。

4

この気性とこの心で忠誠を尽くし、

辛くとも、楽しくとも、国を愛そう。

中国国歌「義勇軍進行曲」

起て! 自由を望むのなら!

我が血肉で新たな長城に!

中華民族今せがられてる

人々最後の咆哮上け。

立て! 立て! 立て!

一心同体、

砲火の中で前進!

砲火の中で前進!

前進! 前進! 前進!

イギリス国歌「女王陛下万歳」(または「国王陛下万歳」)

1

おお神よ我らが慈悲深き女王(国王)を守りたまへ

我らが気高き女王(国王)よとこしへにあれ、

神よ女王(国王)を守りたまへ:

君に勝利を幸を栄光をたまはせ

御世の長からむことを:

神よ女王(国王)を守りたまへ

2

おお主よ、神よ、立ち上がられよ

汝と君の敵を消散せしめたまへ

打ち砕きたまへ

彼らが策を惑はしたまへ

彼らが騙し手を挫きたまへ

我らが望みは汝の上に!

神よ我等を救いたまへ

3

汝が選り抜ける進物の

君に喜びと注がれむことを;

御世の長からむことを:

我らが法を守りたまひ

絶えず理想を与へたまへ

声無きも声高きも謳ひぬ(歌ふ心で歌ふ声で)

我らが神よ女王(国王)を守りたまへ

4

神の御慈悲は

この御土のみでなく

そのくまなきに知らるる!

主はこの御国に、この広き世界の

全て人間は一つ兄弟たり、

一つ家族たることを知らしめす

5

闇に潜みし敵より

暗殺者の魔の手より

神よ女王(国王)を守りたまへ

君が上に汝が腕を広げ

ブリテンが為に防がむ

我らが母(父)にして君にして友

神よ女王(国王)を守りたまへ

6

主はウェイド元帥をして

その強き祐けにより

勝利をもたらしめむ

乱を制しめむ

轟々たる濁流の如くして

反逆せしスコットランド人を破らしめむ

神よ女王(国王)を守りたまへ

フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」

1

進め 祖国の子らよ

栄光の時が来た

我らに対し 暴君の

血塗られた軍旗は 掲げられた

血塗られた軍旗は 掲げられた

聞こえるか 戦場で

獰猛な兵士の怒号が

奴らは来る 汝らの元に

喉を掻ききるため 汝らの子の

※『市民らよ 武器を取れ

軍隊を 組織せよ

進め! 進め!

敵の汚れた血で

田畑を満たすまで

市民らよ 武器を取れ

軍隊を 組織せよ

進め! 進め!

敵の汚れた血で

田畑を満たすまで』

2

陰謀をめぐらす王とそれに仕える国賊の

奴隷連中はいったい何を望んでいるか?

この汚らわしい鉄の鎖は何のためにあるのか?

この長い鉄枷は誰のためにあるのか?

同志たるフランス人よ!これらは我らのためにあるのだ!

ああ!何たる屈辱!

それが、我らにどれほどの憤激を引き起こすか!

やつらは、明確に、

我らを昔のような奴隷に戻そうと企んでいるのだ!

※『』繰り返し (3番以降も同じ)

3

何と!外国軍がわが祖国を法で定めるというのだ!

何と!金目当ての傭兵どもが

我らの気高き戦士を打ち倒そうというのだ!

ああ!我らの両手を鎖で縛り

我らの首に頚木をはめるのだと!

下劣な暴君どもは我らの運命の支配者になるのだと!

4

戦慄せよ!暴君どもそして国賊どもよ!

あらゆる徒党の名折れよ!

戦慄せよ!貴様らの親殺しの企ては

最後にはその報いを受けるのだ!

国民すべてが、貴様らと戦う戦士だ!

たとえ我らの若き英雄が倒れようとも

大地が英雄らを再び生み出すのだ!

貴様らとの戦いの準備は整っているのだ!

5

フランス人よ、寛容な戦士として

認容と攻撃を慎むことも考えよ!

あの痛ましき犠牲者と

我らに武器を向けた事を後悔した

犠牲者たちを許すのだ!

ただしあの血に飢えた暴君と

ブイエ将軍の共謀者らは別である!

あの無慈悲で残虐な虎どもは

自分の母胎を引き裂くのである!

6

神聖な祖国への愛よ!

我らを復讐への道へと導きたまえ!

自由よ、愛しき自由よ

汝の守護者とともに、戦おう!

我らの国旗の下、勝利は我々の掌中にあり、

その雄雄しい声の下へと駆けつけよう!

我らの敵は絶望に打ちひしがれる中、

自由の勝利と我らの栄光を目の当たりにするだろう!

7

我らは進み行く、父祖の土地へと

父祖の遺骸と美徳が遺る土地へと

生きながらえることは本望ではない!

亡き父祖と棺をともにするのだ!

祖先の復讐をするのかさもなくば祖先の後を追い死ぬか

これこそ我らの気高き名誉よ!

ドイツ国歌「ドイツの歌」

統一と正義と自由を

父なる祖国ドイツの為に

その為に我らは挙げて兄弟の如く

心と手を携えて努力しようではないか

統一と正義と自由は

幸福の証である

その幸福の光の中で栄えよ

父なる祖国ドイツ

スペイン国歌

スペイン万歳!

武器を取れ、

スペイン人民の子供達よ

再び帰り蘇る人々よ

祖国に栄光あれ

海の青き流れと太陽の辿る道を知った祖国に

スペインの勝利!

金床と車輪が

韻律を奏でる

信念の賛歌を

それらと共に立ちあがり歌おう

困難と安息から生まれる力強い新たな生命を

タイ国歌

タイ国は国民であるタイ人の血と肉でできている

タイの領土全土は総て存続する

タイ人は純粋であるから

調和を愛し 平和を愛す

しかし、戦争となっても恐れはしない

独立は誰にも侵せない

一滴の血をも残さず捧げるであろう

タイ人が国を勝ち抜き再びの勝利が得られるまで

万歳!

※ 歌詞のない、曲だけの国歌もあります。

※ 君が代は世界一短い国歌ですが、1903年にドイツで行われた「世界国歌コンクール」で一等を受賞しています。

あすなろ142 鳥のお話(過去記事再掲)

2013.08号

先日、我が家の四歳児に請われて一冊の本を買いました。

紙工作の本「NEOクラフトぶっく りったいとり館」です。

さて、それはいいのですが、できあがった鳥で遊び始めて、「白鳥ってなんて鳴くの?」と言われて困りました。

わたしゃ鳥はあまり詳しくないのです。

私の中の薄い知識に検索をかけてみたのですが、エサの取り合いをしているときに騒ぐ、ガーガー言う声くらいしかわかりません。

そこで、「確かガーガーいったと思った」と言ったのですが、四歳児様には、その鳴き方はお気に召さなかったようです。

で、結局は、「ハクハク」と鳴くということに決められてしまいました。

でも考えてみれば、ピカチュウがピカピカ鳴いてライチュウがライライ鳴くわけですし、それを思えば白鳥がハクハク鳴いてもいいか、ということにしておきます。

紙工作では、白鳥の前にはイヌワシを作ったのですが、イヌワシの鳴き声もよくわかりません。

ただ、鷲鷹類は一般にピーとかピャーとか鳴くことは知っています。

トビのピーヒョロロと同じ声です。

ですので、イヌワシもきっと同じように、ピーッと鳴くと思うよ、と四歳児にも伝えたのですが、もう既に人の話を聞いていない様子です。

まあいいんですけどね。

鳥に関してはですね、大学生の頃に一度、勉強したいなと思ったことはあるんですよ。

ですが、詳しい人を身近に捕まえられなかったために、結局その後10年くらい、そのままになってしまっていました。

しかし、その頃までは

「ウグイスの鳴き声を聞くと大興奮なマチの人」

だったのが、その後、家を買ったりするうちに

「ウグイスなんて聞き飽きたイナカの人」

となってしまいましたので、普段から鳥を見かける機会が増えて、少しはわかるようになってきました。

それでも、鳥は虫よりも難しいです。

虫ならば大抵、歩いていたり留まっていたりする様子を、顔を近づけてじっくりと見ることができます。

動きの速いトンボやチョウでも、網で捕まえてしまいさえすれば、図鑑と実物を並べて調べることができます。

網を張ったクモに至っては、一旦家に帰って図鑑を取ってから、また同じ場所に見に戻ってくることだってできます。

鳥は、そう簡単にはいきません。

なんせ近づくと逃げてしまいますから、遠くから目を凝らして見て、色などの特徴を必死で頭に叩き込んでおいて、ダッシュで帰って図鑑を開く、なんてことをしないと調べられません。

そんな状態ですから、なかなか見知った鳥が増えてこないのであります。

もう一つの難関は、鳴き声です。

私は、いわゆる鳴く虫が好きなのですが、実際にどれが何の鳴き声かは、図鑑を見てもわからないものが多いのです。

例えば、マツムシの鳴き声は図鑑では「チンチロリン」と書かれていますが、実際には「ピッピリリ」です。

クツワムシの「ガチャガチャ」は、「ガシャガシャ」と「シャカシャカ」と「シキシキ」の中間の音、といった具合です。

(こうやって鳴き声を日本語に書き落とすことを、「聞きなす」と言います)

そして、これは鳥も同じです。

「ホーホケキョ」のようなわかりやすいものならいいのですが、ホトトギスの鳴き声なんて、図鑑では「本尊掛けたか」「特許許可局」「テッペンカケタカ」ですよ。

それが実際に聞くと、「キョッキョッキョキョキョキョ」です。

どちらかといえば、「ホットットトギス」と鳴いていると聞きなすのが自然だと思うのですが。

そのホトトギスも、田舎に住み始めてから親しむようになった鳥です。

我が家の周囲では、家の上を飛びながら大声で叫んでいる声を聞くようになると、「ああ、夏も近いなあ」と季節を感じます。

ホトトギスは、季節限定で日本にやってくる「渡り鳥」の仲間です。

その中でも、ホトトギスやツバメのように、夏の間だけ渡ってくるものを「夏鳥」といいます。

逆に、ハクチョウのように、冬の間だけ日本にやってくるものは「冬鳥」です。

渡り鳥の中には、日本を通過するだけの「旅鳥」というものもいます。

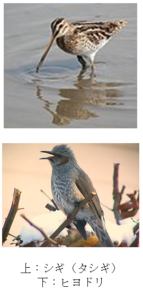

シギなどのように、日本よりも北の地域で夏を過ごして、日本より南の地域で冬を過ごすために、旅の途中で立ち寄る連中です。

渡り鳥以外でも、移動をして暮らしている鳥は多いようです。

例えば、ウグイスやヒヨドリは、一年中日本国内で見られます。

しかし、暑い季節には山の方へ、寒い季節には平地へと移動して暮らしています。

こういう鳥は、「漂鳥」と呼ばれています。

これに対して、カラスやスズメのように、年中同じ場所で見られる鳥は、「留鳥」と呼ばれています。

ただ留鳥でも、地域によってはあまり移動しなかったりしている場合もありますので、「漂鳥または留鳥」という記述も多く見かけます。

また、留鳥といっても、その場に同じ鳥たちが留まっているとは限らないようで、ある程度の移動をしている場合もあるということです。

新潟で足輪を付けたスズメが、岡山で回収されたこともあるとか。

と、こんなことをウェブで調べていたら、ハクチョウの鳴き声を見つけました。

今はyoutubeなどがあるから便利ですよね。

聞いてみると、ああこれかって感じです。

なんというか、ガチョウのような声です。

早速、四歳児に聞かせてみました。

「めえめえだ」

「ひつじ」

「ひつじのなかまだ」

今日から、ハクチョウはヒツジの仲間です。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

関連記事:あすなろ201 鳥の名の由来

→ホトトギスの名前などの話を、もう少しつっこんで書いています。

あすなろ150 イソップ(過去記事再掲)

2014.04号

「うさぎとかめ」ってご存じですよね。

日本人にとっては、「遅い動物=カメ」という共通認識を定着させるほど身近な話(注:西洋人にとっては、遅い動物=カタツムリです)ですが、これがイソップ童話と認識している人って、どのくらいの割合でいるものでしょうか。

日本の歴史も古いですので、昔話の歴史も相当長いです。

例えばかぐや姫(竹取物語)の話は、遅くとも平安初期の10世紀には成立していたと考えられています。

それ以外の代表的な昔話(さるかに、かちかち山、花咲じいなど)は、室町時代には完成していたようです。

桃太郎と浦島太郎に至っては、元ネタが神話ですから、古事記の完成した712年には、すでに日本のどこかに伝わっていた話です。

つまりこの2つは、1300年以上前からあった話だということになります。

古事記とは、日本各地に伝わる神話を一本化したものだと思ってください。

古事記の中には多くの神が登場しますが、一つの神に対して「またの名は○○といふ」と複数の名前が書かれていることがよくあります。

これは、別の地域で信仰されている別の神を同一の神として扱うことで、一つの流れに組み込んでいるためと思われます。

なお、神話と言えば日本書紀という書物もあります。

中に入っている話の内容もほぼ同じなのですが、こちらは

「だから天皇には日本を治める正統性がある」

と「証明」するための「論文」です。

これに対して、イソップ童話の作者といわれるイソップは、紀元前6世紀の人です。

現在は21世紀ですから、ということは、今から2600年くらい前のことです。

古事記では到底勝てそうにない古さです。

(6+21=26? さあ何故でしょう)

イソップさんは、元々はある主人に仕える奴隷だったそうです。

しかし、主人の行動に対して、

「これはこうした方がいいですよ。何故なら~」

と語る例え話が秀逸だったので、後に、その例え話(寓話)を集めたのがイソップ童話の原型だったようです。

と、ここで一応注釈しておきます。

奴隷という言葉を使いましたが、一言で奴隷といっても、様々な形態がありました。

奴隷と聞くと、足首の鎖に鉄球とムチなんて連想をするかもしれませんが、実際にはそんなものばっかりとは限りません。

借金、敗戦、犯罪などで売られた身分というだけで、労働内容は賃金で雇われた人と同じ、ということもよくありました。

また一般市民にとっては、高価な農機や自動車を買って使うようなものだったようです。

もちろん維持費がかかるのは当たり前ですし、大金を出して買った物ですから、荒っぽい使い方をして壊れてしまっては元も子もありません。

農耕馬のようなものと考えてもいいでしょう。

昔の農家では、馬や牛が大事な労働力で、家族同様に暮らした人もいる、ということを考えれば、家族同様に過ごした奴隷がいても変ではないということが、おわかりいただけるかと思います。

今回のイソップも、たびたび主人に意見していたようですし、主人もイソップの意見を参考にしていたようですから、この主従関係も良好なものだったのでしょう。

少なくとも、よく漫画などで見かける

「待ってください! この人は熱があるんです!」

「ええいうるさい! ビシッ!」

「ああっ!」バッタリ。

「フン。死んだか」

なんてイメージにはあたらない、ということです。

というように、イソップさん自体は実在の人物なのですが、その話が全てイソップ作のものとは限らないようです。

どうも、その周辺に伝わっていた様々な話を、あれもこれもイソップ伝説にしちゃった、というようなこともあったみたいです。

ただ、これは別に珍しいことではありません。

例えば、「一休さん」というテレビアニメの元ネタの大半が、実際には「彦一とんち話」を初めとする古今東西の話の引用だった、なんてこともありました。

もちろん、一休禅師は実在の人物なんですけどね。

※一休さんについては、こちらに詳しく書きました。

ともかく、そんなイソップ童話ですが、あまりにも日本にとけ込んでいて、まるで日本の昔話のような気がしてくるものまであります。

イソップ童話の中では、以下に挙げるあたりが有名どころかと思いますが、それぞれのお話を想像できますか?

「アリとキリギリス」

「田舎のネズミと街のネズミ」

「犬と肉」

「ウサギとカメ」

「オオカミと少年」

「北風と太陽」

「黄金の卵を産むガチョウ」

「キツネとツルのごちそう」

「金の斧と銀の斧」

「3本の棒」

「すっぱいブドウ」

「ネズミの相談」

「卑怯なコウモリ」

......もちろんまだまだあります。

このうち「3本の棒」は、毛利元就の「3本の矢」と、ほぼ同じ話です。

また、「ネズミの相談」は、誰がネコに鈴を付けるか、の話です。

ここから、「鈴を付ける」ということわざ?慣用句?にまでなっていますよね。

「オオカミ少年」は言わずもがなです。

では、なぜこれほどまでに日本に定着しているかというと、イソップ物語が最初に日本に伝わってきたのが、秀吉の時代にまで遡るからなのです。

その後の江戸時代には、翻訳本が庶民の読み物として多数出回っていました。

その名も「伊曾保物語(いそほものがたり)」です。

さらに、明治の初期にも新たな翻訳本「通俗伊蘇普物語」が登場して、しかもそれが修身(現在の道徳)の教科書に採用されたので、そこからは、ますます日本人におなじみとなったのです。

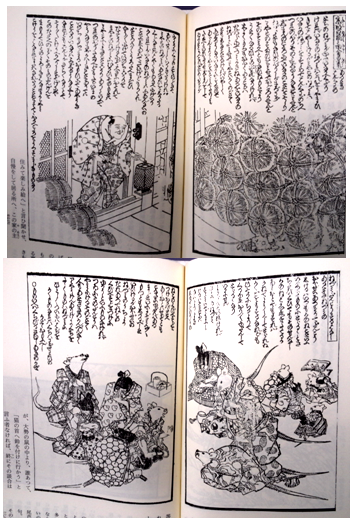

ところで、「伊曾保物語」は、およそこんな感じの本でした。

私が持っている「絵入り伊曽保物語を読む」という本からです。

上が「京都の鼠と田舎の鼠」、下が「鼠、談合する話(ネズミの相談)」です。

うん。

どう見たって日本の昔話ですね。

なお当時は、「いろはかるた」にも「京の夢大阪の夢」「京に田舎有り」とあるように、都会=京都でした。

また、伊曾保物語にはイソップ自身の話もいくつかあるのですが、そこにはイソップ本人も描かれています。

それがこちらです。

ほら、右上の枠内にちゃんと「いそほ」って書いてあります。

お、よく見ると帯刀していますね。

ということはつまり、いそほさんは江戸時代、ギリシャのお侍だったということですね。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

あすなろ149 味覚のお話(過去記事再掲)

2014.03号

「しょっぱい」ですか?

「塩辛い」ですか?

塩味がきついときの表現です。

どうも関東近辺の方は、ほぼ「しょっぱい」のようですが、私が育った愛知県では、「塩辛い」もしくは単に「からい」でした。

そういうわけで、家でも塩が強いときに思わず「からい」など言ってしまうわけですが、そういうことを言うと、カミサン(神奈川出身)に「え~?」などと反発されてしまうわけです。

ですが少々言わせていただきますと、「しょっぱい」という言葉は、日本語においてはいわゆる俗語(=話し言葉)にあたります。

ですから、公式文書に使うには少々くだけすぎていますし、実際に使われません。

同じ意味の言葉を使うとしたら「塩辛い」か「塩味が強い」あたりでしょうね。

そう考えると、「しょっぱい」は方言の一種だと言ってしまっても、大きく間違ってはいないと思います。

逆に、「塩辛い」の方が主流の言葉なのです。

わかったか。

と思って調べたら、「しょっぱい」は、やっぱり関東の方言となっていました。

標準語ではないそうです。

わかったか。

私としては、「からい」という言葉は本来、漠然と「味の刺激が強い」という意味だったのではないか、と考えています。

関東基準でうっかり判断すると、

「辛い=唐辛子・胡椒・山葵(わさび)などの味」

つまり「ピリ辛」ということになるのでしょうが、それだけの解釈では、「辛口の酒」という言葉が説明できません。

この例からも、本来は、「ピリ辛」以外の意味も含む言葉だと、おわかりかと思います。

同様に、炭酸が強いことも「からい」と表現できますよね。

日本語は古い言語ですので、他にもこのような言葉があります。

例えば、「青」という色と表す言葉は、「緑色」という意味も含んでいますよね。

これも、元々は「あお」が広い意味を持つ言葉だった名残で、「からい」と同じでしょう。

「あお」という日本語は、元来は

『明るい色(白・赤)と暗い色(黒)以外の中途半端な色』

を表す言葉でした。

ですから、グリーンもブルーも、日本語では「あお」なのです。

その後、「若い」という意味を持つ「みどり」を若葉の色に当てはめて、「緑色」という言葉ができました。

(→色のお話)

ところで、「からいの反対はあまい」と、子供の頃は考えていました。

子供の皆さんは、実際にそう考えている方がほとんどでしょうし、大人の皆様も、大抵はかつてそう思っていたと思います。

後に、自分で色々と調理をするようになってからは、経験的にそれは間違いだとわかってきます。

しかしなぜこう考えてしまうのかというと、それもどうやら、日本語そのものに原因があるようです。

日本語では、味覚という枠を超えて「からい」という言葉を使うとき、「厳しい」という意味になります。

それに対する言葉は「あまい」です。

「評価・点数が辛い/甘い」といったあたりでおわかりかと思います。

決定的なのが、カレーの「甘口/辛口」という表示でしょう。

これを見た子供は、疑いなく「あまいの反対はからい」と解釈するでしょうし、「塩が多い時は砂糖を足せばいい」などと思ってしまうわけです。

でしょ?

でも現実には当然、味が混ざるだけで打ち消されることはありませんよね。

その理由は実に単純で、一つには、食塩(NaCl)と砂糖(ショ糖C12H22O11など)の水溶液を混ぜても、化学反応が起きないことです。

混ぜても塩は塩のままなのです。

そしてもう一つは、舌がそれぞれの味を感じる時は、「塩味用の受容体」「甘味用の受容体」というように、別の部品を使っているからです。

つまり、塩と砂糖が入っていれば、両方のセンサーが反応するので、両方の味を感じるわけです。

片方が多いともう片方が反応しない、ということは起こりません。

人間の舌には、その他に少なくとも三種類の味を感じるセンサーがついていまして、それぞれ「苦味」「酸味」「うま味」を感じることができます。

そして、そんな五種類のセンサーが一セットになった部品を味蕾(みらい)といいます。

人間の舌には、約10000個の味蕾がついているとのことです。

ここで、味蕾の感じる味をもう一度見てみましょう。

すなわち、「塩味」「甘味」「苦味」「酸味」「うま味」の5種類です。

――「辛味(ピリ辛味)」がありません。

実は、生理学的には、辛味は「味」とはいえないものなのです。

これは、味蕾とは別のセンサーによって感じられて、「痛み」として伝えられます。

人間は、この刺激を他の味と混ぜることで、「辛味」と感じています。

この辛味用のセンサーは、舌以外の皮膚にもついています。

唐辛子スプレーが目に入ると激痛を感じますし、皮膚に触れてもピリピリとした痛みを感じます。

また、タイの激辛料理には、唇まで熱く感じるものもあります。

このように、辛味は舌以外でも感じられる感覚ですので、味覚とは呼べないようです。

また、味の種類の中に「うま味」なんてものも入っています。

この名前だけを見ると、「うまいかまずいかの基準」みたいな響きがあって、私も昔これを初めて聞いたときは、「またバカ科学か」と思いました。

ですが本当は、そういう意味ではありません。

これは、強いて言えば「アミノ酸の味」、つまり平たく言うと「だし味」のことです。

この味に関する研究は、昔から日本がずっと最先端でした。

理由はあります。

日本料理では、食材とは別に「だし」を取ることがあるために、日本人は「だしの有無で味が変わる」ということを経験的に知っていました。

しかし西洋人は、味が足りないときには肉やチーズなどの、だしがよく出るものを入れてしまうので、「だしそのものの味」があるとは信じられなかったのです。

日本の研究者は、うま味の正体の追究を続けて、昆布などから「うま味の素」を取り出すことに成功します。

1908年のことでした。

これがいわゆる「化学調味料」「アミノ酸等」で、商品名でいうところの「味の素」です。

「うま味」という呼び方は、このときにつけられました。

英語圏には無かった言葉ですので、今でも英語でumamiと書きます。

そして2000年、このうま味を感じるセンサーを味蕾に発見したのも日本人です。

舌に専用センサーがあるとわかったので、これ以降、うま味は味覚の一つと認めらています。

そうそう。

今回調べていって発見したのですが、味覚に一番敏感なのは中学生くらいの年頃なのだそうです。

ですから中学生は、今後の人生のためにも、うまかったものの味をよく覚えておくといいかと思います。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

あすなろ195 カタツムリの触角

2018.01号

中学受験対策として、

六年生に理科の総復習をしていたときのことです。

小学三年生の理科では、

昆虫の特徴として

「頭・胸・腹に分かれている」

などを習うわけですが、

教科書には昆虫以外の虫として、

クモとダンゴムシの図が入っています。

こういうときに私は、

つい余計な情報を付け足しちゃったりするわけですね。

『ダンゴムシは関節が切り替わっているところが

胸と腹の境目』

『ダイオウグソクムシとダンゴムシは同じ仲間』

『クモの最大の特徴は触覚がないこと。

節足動物で触角がないのは、あとはサソリくらいで、

クモとサソリは同じ仲間』

とかなんとか。

すると、六年生から質問が来ます。

「カタツムリの、触角?の、

目じゃない方、下の短いの、

あれってなんて言うんですか」

んー。

そういえば知りませんでした。

……というわけで、

カタツムリのことを調べてみました。

まずは、質問の答えからですよね。

短いのは、

小触角(しょうしょっかく)といいます。

長くて先端に目がついている方は、

大触角(だいしょっかく)といいます。

なんか、ひねりもなく、そのまんまの名前でした。

では、その触角の機能ですが。

とあるカタツムリの解説本には、

「大触角の先端には目があるが、

明暗くらいしか見えていない。

どちらかというと杖のような役割」

「小触角はにおいや味の識別」

などの記述があります。

しかし、別の論文中の引用を見る限りでは、

カタツムリの大触角は

「遠方から漂ってくるにおい物質の検出と

それに基づく進行方向の決定などに関与」

としていて、小触角の方は

「目の前に存在する食べ物や化学物質の検出

および他個体が残した粘液の検知などに関わっている」

となっています。

要するに、

触角は確かに大小で使い分けされてはいますが、

どちらでもにおいを感じているというのが正解のようです。

※本当は、

大小触角の機能的意味に関する論文があったのですが、

今回は英文を読んでいる時間がないので断念しました。

また、ある小学生の自由研究によると、

大きい音が聞こえた時には

音の方に触角を向けるそうですので、

他にもまだ知られていない機能があるかもしれません。

一方、目の性能に関しては、

イマイチ信用できる記述が見つかりませんでした。

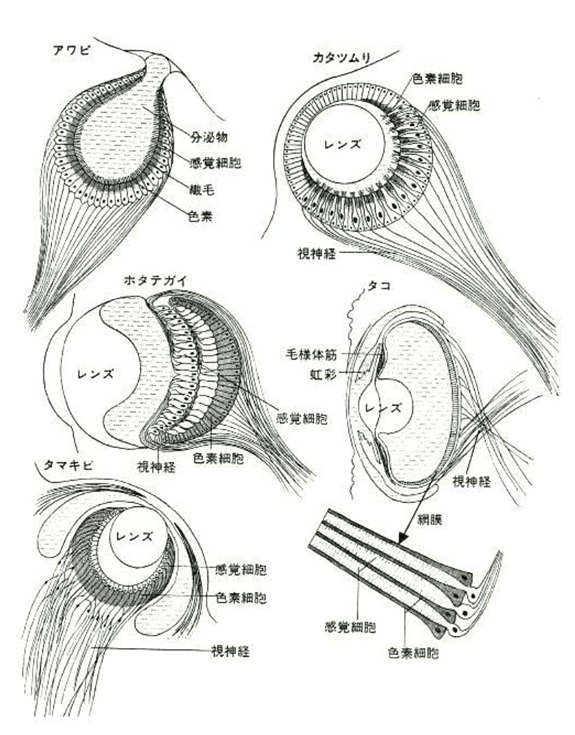

ただ次図の構造を見る限りでは、

少なくとも、光の方向くらいはわかると思われます。

「明暗くらいしか」は、

少々言い過ぎだと思います。

軟体動物の目の構造

右上がカタツムリ

先述の小学生の研究によると、

障害物が突然現れた時は、

カタツムリは触角に触れてから回避するのに対して、

ナメクジは触れる前に回避するようです。

また、カタツムリは大触角を

縮める(ひっこめる)か伸ばすかの二択なのに対して、

ナメクジは目を出したままで伸縮できるとのことです。

ここから、同じ大触角でも、

「主に杖として使うカタツムリ」

と、

「主に目として使うナメクジ(だからひっこめない)」

という違いがありそうです。

言い忘れておりましたが、

カタツムリは軟体動物の巻き貝の仲間です。

陸の貝ですので陸貝(りくがい)とも呼ばれています。

巻き貝には、

他にも触角や目がついている種類は多いのですが、

触角が二対(四本)あるのは

カタツムリの仲間(有肺目・柄眼上科)だけです。

というわけで、

触角が四本あるナメクジも、カタツムリの一種なのでした。

上:モノアラガイ

触角の根元に目がある例

→巻き貝はこの方が多い

下:マガキガイ

触角先端の目は少数派

さてこの触角、

切除されても再生できることがわかっています。

普通のカタツムリ類は数十週間とのことですが、

ナメクジの場合はは8週間ほどで再生されます。

当然、その先端にある目も再生されます。

※以下、再生実験に使われたのは、

カタツムリではなくてナメクジです。

目を再生できる動物は、

他にも例えばエビやカニなどがあります。

触角の再生自体も、昆虫で例があります。

しかし、カタツムリ――ではなくてナメクジの場合は、

ただ再生できるだけではなくて、

例えば小触角が二本とも無くなると、

それまで小触角が担当していたにおいは、

再生が終わるまでは大触角が代わりに受け持つようになります。

これを実現させるために、

ナメクジは、脳を増やしたり減らしたりして、

脳の機能を一時的に振り分け直すということをします。

人間の脳細胞は、

生まれてから死ぬまで減り続けているという話を

聞いたことがあるかもしれません。

しかし、ナメクジは必要に応じて、

脳を増やすことができるのです。

脳を増やせるわけですから、

脳の一部を破壊されても、やはり再生できます。

もちろん、

そこに入っていた記憶は失われてしまいますが、

少なくとも匂いの記憶に関しては、

「左に入れたら次は右、次は左」というように、

順に振り分けているので、

脳の左右半分が無くなっても、

半分のことは覚えているのだそうです。

ただ、脳が半分になった状態のナメクジは、

新たな記憶も相変わらず左右順に記憶させようとするために、

新たな情報のうちの半分は残らないのだとか。

ちょっとドジっ子です。

脳については、

「食べ放題にさせて肥大化したナメクジは、

脳まで肥大化する」

という実験結果もあります。

ナメクジは、オトナになってからでもエサを与え続けると、

元の十倍近くまで増加するということですが、

その巨体に対応するために、

脳細胞そのものが巨大化するらしいです。

巨大化した脳細胞には、

これまた巨大化した核があります。

その理由は、

核内のDNAの量が増えるからです。

アメフラシ(これも巻き貝の仲間です)の例では、

通常の20万倍のDNA量だったということです。

ちなみに、学校の生物学では、

「一つの生物では、

どの細胞のDNA量も全て同じ」

と習います。

人間だったら、

2倍になった時点で病気です。

それが敢えての20万倍。

一体どうなっちゃっているのでしょう。

カタツムリにはまだ面白いネタがありますが、

紙面の都合上、今回はここまでです。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

関連記事:あすなろ196 カタツムリの左右

国産鳩時計のページ

国産鳩時計のページを作成中です。

未完成ですが、一部アップを始めましたので公開します。

→